兵庫県でパワーストーンが買える神社は?パワースポットと共に調査!

兵庫でパワーストーンが買える神社を探すなら、関西でも歴史ある湊川神社と生石神社が注目されています。湊川神社はお守りの種類が豊富で、交通安全や開運など幅広いご利益があります。

一方、生石神社はスピリチュアルな雰囲気に包まれ、日本三奇の浮石で知られる神秘的な神社です。生石神社のお守りやご利益、龍神信仰にも関心が集まっています。

さらに、神社で有名なパワーストーンやその処分方法、2025年に話題となるパワースポットなども注目の的です。本記事では、兵庫の神社で感じられる石と信仰の魅力をわかりやすく紹介します。

- 兵庫で石や数珠を授与・頒布する場の実態を理解する

- 湊川神社と生石神社の基本情報と参拝ポイントを把握する

- パワーストーン購入の現実解と処分方法の考え方を学ぶ

- 観光と参拝を両立させる安全で効率的な回り方を知る

パワーストーンが買える神社・兵庫で訪れたい場所

兵庫には、歴史ある神社や由緒正しい寺院が点在し、古くから「気が集まる地」として信仰を集めてきました。

中でも湊川神社や生石神社は、厄除けや開運祈願だけでなく、自然や石を通じたスピリチュアルな魅力を感じられる場所として人気です。

この記事では、パワーストーンが買える神社兵庫の中でも、訪れる価値のある代表的な神社を中心に、授与品やアクセス、見どころを詳しく紹介します。

- パワーストーンが買える神社関西で注目の神社

- 湊川神社お守り種類と人気の授与品

- 湊川神社交通安全お守りと開運祈願

- 木札お守り神社での選び方と意味

- 兵庫にある石が浮いている神社はどこですか?

- 神社で有名なパワーストーン

パワーストーンが買える神社・関西で注目の神社

関西地方において、神社が直接パワーストーンを授与品として取り扱う事例は非常に限られています。

一方で、寺院では古くから「念珠(数珠)」を中心とした石や玉の文化が受け継がれており、天然石を素材とする数珠の頒布や制作が盛んに行われています。

兵庫県内では特に丹波篠山市の大國寺が有名で、「数珠巡礼」の参加寺として数珠玉を授かることができ、巡拝を通じて自分だけの数珠を完成させる体験が提供されています。

このように、神社と寺院では石の扱いに明確な文化的違いがあり、神社は「神の御加護を象徴するお守り」、寺院は「修行や祈りを形にする道具」として、石の意味づけを異にしています。

現代では、天然石やパワーストーンを授与品として提供する神社は、兵庫県においてもごくわずかです。多くの神社では、石そのものではなく、石をモチーフにしたお守りや、石にちなんだ信仰を背景とする授与品が見られる程度です。

例えば、厄除け・開運・商売繁盛などの一般的なご利益を表すお守りに、水晶や瑪瑙といった鉱石が象徴的に使われる場合がありますが、あくまで信仰の象徴であり、石そのものを「販売」する行為とは異なります。

兵庫県では、天然石を求める参拝者の多くが、寺院や専門店、あるいは地域に根差したオンラインストアを利用しています。

神戸市中央区などの都市部では、「Lou en route(ロウ アン ルート)」や「天然石ショップますこっと」、「パワーストーン眞石や」などの専門店があり、それぞれが品質やエネルギーの違いを丁寧に説明しながら販売を行っています。

これらの店舗では、誕生石や星座石、願い別のストーンブレスレットなどが揃い、宗教的な授与品とは異なる形でパワーストーンの魅力に触れることができます。

神社での授与が少ない背景には、信仰上の理念だけでなく、宗教法人としての取り扱い基準や文化的な慎重さも関係しています。

神社では「授与品」は神職が祈願をこめて頒布する神聖なものであり、営利目的の販売とは異なるため、天然石を商材として扱うことには慎重な姿勢が求められます。

これは宗教法人法における「非営利性の原則」にも通じる考え方であり(出典:総務省『宗教法人制度概要』)、神社の伝統と法的な立場の両面からも理解できます。

湊川神社お守り種類と人気の授与品

神戸市中央区に鎮座する湊川神社は、南北朝時代の名将・楠木正成公(大楠公)を主祭神として祀る、兵庫を代表する由緒ある神社です。

明治5年(1872年)に創建され、現在では厄除け・開運・家内安全・交通安全・安産祈願・商売繁盛など、多岐にわたる祈祷や授与品が案内されています。地域では「楠公さん」の愛称で親しまれ、地元住民から観光客まで幅広い層に支持されています。

湊川神社の授与品の中心は、神道の伝統に根ざしたお守りと木札です。お守りは願意ごとに種類が豊富で、特に人気なのが「開運招福守」「厄除守」「安産守」「学業成就守」「縁結び守」など、日常生活のあらゆる場面に寄り添う形で授与されています。

また、木札(お札)は家内安全や商売繁盛を祈願するものとして広く知られており、家庭の神棚や店舗に祀るために受ける参拝者も多く見られます。

これらはすべて、神職によって祈願が込められた正式な授与品であり、購入というよりも「神の御加護を授かる」という宗教的意味を持っています。

湊川神社の公式サイトでは、授与品の種類だけでなく、祈祷の受付時間(9時~17時)や、JR神戸駅から徒歩3分というアクセスの良さなども詳しく案内されています(出典:湊川神社公式サイト)。

また、祈祷の際には、社殿の奥にある本殿で楠木正成公に直接祈りを捧げることができ、その厳かな雰囲気が参拝者の心を引き締めます。

授与品の種類は季節ごとに新しいデザインや限定守が登場することもあり、初詣や節分、七五三などの節目には特に多くの参拝者で賑わいます。

興味深い点として、湊川神社では「刀剣奉納」や「武運長久祈願」といった武士の象徴的儀礼が今も伝わっており、勇気・忠義・正義の象徴としての楠木正成公の教えが、お守りの意匠や名称にも反映されています。

例えば、金色を基調とした「勝守」は、試験・仕事・スポーツなどで勝利を祈願する人々から特に人気が高く、神戸市内の高校や大学の受験生にも広く支持されています。

お守りは1年ごとに新しく受けるのが望ましいとされています。古いお守りは感謝を込めて神社へ納め、焼納祭(古札焼納祭)でお焚き上げしてもらうことで、神様への礼を尽くすことができます。

これは全国の神社共通の風習であり、湊川神社でも毎年正月に行われています。

さらに、湊川神社の授与所では、パワーストーンや天然石を直接授与することはありませんが、天然石をモチーフにした守袋や、石を象徴する色や形を取り入れたデザインが多く見られます。

これは、現代的な感覚と伝統的な信仰を融合させた新しい祈りの形として注目されています。神社では石そのものよりも、「願いを託す象徴」としての形が重視されているのです。

要点:湊川神社は厄除け・開運・交通安全など、多様なご利益に対応するお守りが豊富で、兵庫県内でも随一の授与品の充実度を誇ります。天然石そのものは扱わないものの、神聖な祈願を受けたお守りが「心の石」としての役割を果たしています。

湊川神社交通安全お守りと開運祈願

湊川神社では、日々の生活に密着した祈祷が広く行われており、その中でも特に人気が高いのが交通安全祈願と開運祈願です。自動車やバイクの普及に伴い、交通安全の願いは現代社会において切実な祈りの一つとなっています。

湊川神社の交通安全お守りは、単なる交通安全グッズではなく、神職が一体ずつ丁寧に祈願を込めた「護符(ごふ)」としての性格を持ちます。

車やバイクに取り付けるタイプ、キーリング型、財布やバッグに入れる携帯型など、目的やライフスタイルに応じて複数の形状が授与されています。

公式情報によると、湊川神社では車両のお祓い(交通安全祈祷)も随時受け付けており、新車・中古車の購入時や長距離運転前などに祈願を行う参拝者が多く見られます。

祈祷は境内の専用駐車スペースに車を止めたまま受けることができ、神職が祝詞を奏上し、車体の四方を祓い清める形式が一般的です。祈祷を受けた際には、車内に置ける交通安全のお守りや、ダッシュボードに貼る護符が授与されます。

これにより、車の安全だけでなく、運転者自身の冷静さと注意力を保つ「心の守り」としての役割も果たしています。

また、湊川神社は開運祈願の面でも広く知られています。楠木正成公の「誠実・智勇・仁義」を象徴する精神が神社のご利益の根幹にあり、厄除け・勝運・家内安全といった開運系の祈祷には特に多くの参拝者が訪れます。

神社では年間を通じて「厄除大祭」や「開運祈願祭」などの行事が催され、年始や節目の時期には予約が集中する傾向があります。

興味深いのは、湊川神社の開運お守りには、戦国武将や兵法の象徴を意匠化したデザインが多い点です。たとえば、楠木家の家紋「菊水紋」をあしらった開運守は、正義と勇気の象徴とされ、勝負事や事業成功を願う人々に選ばれています。

また、近年では女性向けの「恋愛成就守」や「心願成就守」など、現代のライフスタイルに合わせた柔らかな色合いの守り袋も登場しています。

湊川神社の交通安全祈祷は予約不要で受け付けられる場合もありますが、繁忙期(正月・ゴールデンウィークなど)は待ち時間が発生することがあります。

公式サイトでは、祈祷受付時間(9:00〜17:00)や料金目安も案内されています。最新情報は必ず湊川神社公式サイトを確認すると安心です。

交通安全のお守りのほか、交通安全ステッカーや木札型の車内護符も人気です。特に木札は「火災除け」「方位除け」などの意味を兼ねることもあり、車内のお清めと同時に、家庭や職場の安全を祈る象徴として受ける人も増えています。

これらは単なる装飾ではなく、「身の回りの空間に神の気(け)」を通わせるという古来の信仰に基づいたものです。

湊川神社の交通安全祈祷は、単に事故防止のための儀礼にとどまらず、「自分自身を律する行為」としての側面も持っています。

神職による祝詞には「心静かに、正しい道を進む」という意味が込められており、まさに現代社会での運転に通じる心構えを示唆しているといえます。この精神性の高さが、湊川神社の交通安全お守りが長年にわたり信仰を集め続ける理由の一つです。

木札お守り神社での選び方と意味

日本の神社で古くから授与されてきた木札(きふだ)は、神の御霊(みたま)を宿す象徴的な存在です。お守りやお札の原型ともいえるもので、家内安全・商売繁盛・無病息災・五穀豊穣など、古代から人々の生活に密着した祈りを形にした信仰具として伝えられています。

木という自然素材が使われる理由は、「生命を宿す素材」であること、そして火や金属よりも穏やかに神気を保つと信じられてきたためです。

湊川神社でも、木札は重要な授与品のひとつとして位置づけられています。特に人気が高いのは、「家内安全」「厄除開運」「商売繁盛」などの願意が記されたものです。

これらの木札は、本殿で祈祷を受けた後に授与されるため、単なる装飾品ではなく、神の加護が宿るとされています。授与された木札は、自宅の神棚や玄関の高い位置、店舗の柱など、清浄な場所にお祀りするのが基本です。

神社本庁の公式解説によれば、お札(木札)は「一年を目安に新しいものを受け、古いものは感謝の気持ちを込めて神社に納め、焼納(しょうのう)してもらう」のが正式な作法とされています(出典:神社本庁公式サイト)。

これは、年の移り変わりに合わせて神の力を新たにいただくという意味を持ち、古いお札をそのまま放置することは「神気が薄れる」と考えられています。特に、家の中心や方位に関わる木札は、正しい位置に祀ることで最大限の御神徳を受けるとされています。

木札には、用途や大きさ、形によっていくつかの種類があります。代表的なのは以下の3つです。

| 種類 | 特徴 | 祀る場所 |

|---|---|---|

| 神札(おふだ) | 神社の御神体の分霊を受けた正式なお札。家庭の神棚に祀る。 | 神棚中央、または最上段中央 |

| 木札守 | 携帯や職場などに持ち歩ける小型の木札。お守りに近い。 | 机上・カバン・財布など |

| 商売繁盛札 | 店舗・事務所などで事業繁栄を祈願。縁起物と併せて祀られることが多い。 | 店舗の北側や神棚横 |

木札を受けた際に注意したいのは、「向き」と「配置」です。神棚に複数の神札を祀る場合、中央には「天照皇大神宮(伊勢神宮)」、右に「氏神」、左に「崇敬神社」の札を配置するのが一般的です。

湊川神社で受けた木札は、左側または神棚下段に安置することで、他の神々と調和する配置になります。

また、木札は家庭や店舗を「見えない力」で守る存在として、心理的な効果も大きいといわれています。神社で受けた木札を日々目にすることは、「神様が見守ってくださっている」という安心感を与え、暮らしの中での道徳心や感謝の気持ちを育む助けになります。

こうした精神的側面も、神道における信仰文化の根幹をなしています。

兵庫にある石が浮いている神社はどこ?

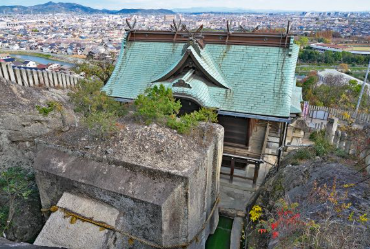

兵庫県内で「石が浮いている神社」として全国的に知られているのが、高砂市の生石神社(おうしこじんじゃ)です。

この神社の御神体は「石の宝殿」と呼ばれる巨大な岩で、まるで水面に浮かんでいるように見えることから、古来より「浮石(うきいし)」と称されています。

高さ約5.7メートル、幅約6.4メートル、奥行約7.2メートル、重さはおよそ500トンとされる巨石で、その神秘的な姿は「日本三奇」の一つにも数えられています。

生石神社の御祭神は大穴牟遅命(おおなむぢのみこと)と少彦名命(すくなひこなのみこと)の二柱で、古代出雲神話に登場する医療・国造りの神として知られています。

社伝によると、この二神が国土を鎮めるために建てようとした石の宮殿が、地元の土着神の怒りによって未完成のまま残されたとされ、それが現在の石の宝殿であると伝えられています。

こうした伝承から、この場所は「永遠に未完の聖域」として崇められており、特に厄除け・再生・願望成就のご利益を求めて参拝する人が多く訪れます。

石の宝殿は、三方を岩壁に囲まれた空間に鎮座しており、底部には常に水が溜まっています。この水が光を反射することで、巨石が水面に浮かんでいるように見えるのです。

科学的には、地盤と石の隙間に水が流れ込むことで視覚的錯覚を生じているとされていますが、古来の人々はこれを「神の力による奇跡」として信仰しました。その神秘性が「日本三奇」の一つに数えられる理由です。

また、2014年には「石の宝殿および竜山石採石遺跡」として国の史跡に指定されており、文化庁の資料でも「古代から中世にかけての石造技術の貴重な遺跡」として評価されています(出典:文化庁 史跡等解説ページ)。

この史跡指定により、観光と信仰の両面から保護・整備が進められ、2020年には「浮石資料館」が参道沿いにオープンしました。館内では、石の宝殿の構造模型や採石の歴史を映像とパネルで学ぶことができます。

参拝の際は、割拝殿で二柱の神に手を合わせ、続いて御神体である石の宝殿を左回りに一周するのが正式な作法とされています。

御神体に直接触れることは避けるべきとされていますが、どうしても祈りを込めたい場合は、背面の角に軽く手を添えて祈ると良いといわれています。

また、境内には御神体から分かれた「霊岩」と呼ばれる岩があり、ここを押した手で自分の体の不調な箇所を撫でると、癒しのご利益があると伝えられています。

生石神社は観光地としても整備されており、JR宝殿駅から徒歩約25分。車の場合は境内脇に50台ほどの無料駐車場があり、休日には多くの参拝客で賑わいます。

拝観料は100円と良心的で、早朝や夕暮れ時の静かな時間帯には、岩肌に反射する光が幻想的な雰囲気を生み出します。

石の宝殿を形成する「竜山石(たつやまいし)」は、古墳時代から利用されてきた凝灰岩で、加工のしやすさと美しい青灰色が特徴です。現在でも国会議事堂や皇居吹上御苑の建築材として使われており、「気を整える石」として工芸品やアクセサリーにも人気があります。

このように、生石神社は自然科学と信仰が交錯する希少な聖地です。訪れる人々は、その「浮いて見える」奇跡的な光景に驚くだけでなく、石に宿る霊力と古代の祈りに心を打たれます。

兵庫を代表するスピリチュアルスポットとして、今もなお多くの人々の信仰を集め続けています。

| 名称 | 特徴 | 拝観・料金 | アクセス | 参照 |

|---|---|---|---|---|

| 湊川神社 | 厄除け・開運・交通安全など | 参拝は自由、授与所は時間あり | JR神戸駅から徒歩約3分 | 公式 |

| 生石神社(石の宝殿) | 日本三奇の浮石、御神体の巨石 | 拝観料100円(案内に基づく) | JR宝殿駅から徒歩約25分 | 兵庫県公式観光 |

要点:兵庫県の「石が浮いている神社」は高砂市の生石神社。御神体「石の宝殿」は日本三奇に数えられる神秘的な巨石で、厄除け・再生・癒しのご利益を求める参拝者が後を絶ちません。

神社で有名なパワーストーン

「神社で有名なパワーストーン」という言葉を耳にすると、多くの人が「神社で天然石を授与している」と想像しがちですが、実際には神社でパワーストーンそのものを授与する例はごく少数です。

日本の神道において、石は古来より「神の依代(よりしろ)」とされ、信仰の対象であることは確かですが、石そのものを「頒布」する文化は寺院や仏教の影響が強い分野です。

神社の授与品の中心は、護符(ごふ)・木札・お守りといった形式のものが主流であり、それらの中に天然石が組み込まれているケースは限定的です。

兵庫県内でも、石を授与品として扱う神社はほとんどなく、「パワーストーンを手に入れたい人は、寺院や専門店を訪れるのが現実的」という傾向があります。

たとえば、丹波篠山市の大國寺(だいこくじ)は「数珠巡礼」の拠点の一つとして知られ、巡礼の参加者は各寺院で「数珠玉(じゅずだま)」を授かり、それらを組み合わせて自分だけの数珠を作ることができます。

これにより、巡礼を通して石そのものに祈りを込める文化が自然と形成されています。大國寺では天然石を含む数珠玉もあり、これが兵庫県内で「パワーストーンに触れられる実体験」として人気を集めています。

一方で、神社では「石を象徴するご神体」や「石に関連するご神徳」を通じて、間接的にパワーストーンと結びつく信仰が存在します。

前述の生石神社のように、御神体そのものが巨石である場合、そこに宿るエネルギーを感じ取ることで「石の力を授かる」という考え方が根付いています。このように、神道では石を「持ち帰る」よりも「感じ、祈る」対象として扱う傾向が強いのです。

さらに、神社の中にはパワーストーンの象徴として「御神石(ごしんせき)」を設置している場所もあります。たとえば、参拝者が石に触れて願いを込める形式の神社では、石が「祈りの媒介」として機能します。

これは、現代的な「パワーストーンブレスレット」などと異なり、神聖な場で神の気を通じて心身を浄化するという、より宗教的・精神的な意味を持ちます。

兵庫県では、神社での天然石授与よりも、「お守りの中に天然石を封入したタイプ」が一部で見られます。これらは、恋愛成就・厄除け・金運上昇などの願意に応じて石の種類が異なり、水晶・ローズクォーツ・翡翠(ひすい)などが使われています。

特に神戸市内の都市型神社では、若年層の参拝者が増えたことを受け、デザイン性の高いパワーストーン入りお守りを期間限定で授与する事例も報告されています。

「パワーストーン」という言葉自体は明治以降に欧米のスピリチュアル文化とともに普及したもので、神道の伝統用語ではありません。

しかし、古代日本では「石に宿る霊力」への信仰が広く存在し、これは「磐座(いわくら)」信仰として現代まで受け継がれています。磐座とは、神が降臨すると考えられた大岩や巨石のことで、全国の神社の起源にも多く見られます。

そのため、「神社で有名なパワーストーン」とは特定の鉱石名ではなく、神聖な石そのものに宿る霊的エネルギーを意味すると考えるのが自然です。

参拝者にとって重要なのは、どの石を手に入れるかよりも、「どの神社でどのように祈りを捧げるか」という体験そのものです。

兵庫県の神社を訪れる際には、単に石を求めるのではなく、石が持つ神聖性を感じ、心を静めて祈る時間を持つことが、最も深い意味での「パワーストーンとのつながり」といえるでしょう。

パワーストーンが買える神社・兵庫のスピリチュアル体験

兵庫の神社には、ただ参拝するだけでなく「場の力」を感じ取る独特のスピリチュアル体験があります。生石神社の石の宝殿のように、自然と信仰が融合した場所では、古代から続く祈りのエネルギーに触れることができます。

また、湊川神社のように厄除けや交通安全など、日常生活を守る祈祷やお守りも充実しています。パワーストーンが買える神社兵庫を訪れることで、運気を整え、心身をリセットする特別な時間を体感できるでしょう。

- 生石神社スピリチュアルなご利益と伝説

- 生石神社お守りと龍神信仰のつながり

- 生石神社宇宙人伝説と日本三大奇石

- 日本三奇浮石が語る生石神社の魅力

- まとめ|パワーストーンが買える神社兵庫で運気を高めよう

生石神社スピリチュアルなご利益と伝説

兵庫県高砂市に鎮座する生石神社(おうしこじんじゃ)は、御神体である巨大な「石の宝殿(いしのほうでん)」を中心に、古代から霊石信仰を継承してきた特異な神社です。

その神秘的な存在感から「日本三奇」のひとつに数えられ、国内外からスピリチュアルなエネルギーを求めて訪れる参拝者が後を絶ちません。

社伝によれば、神代の昔、大穴牟遅命(おおなむぢのみこと)と少毘古那命(すくなひこなのみこと)が国造りを進める過程で、石の宮殿を築こうとした際に完成しなかったものが、この石の宝殿であるとされています。

つまり、この巨石は「神々が未完のまま残した聖なる遺構」であり、未完ゆえに永続的な神威(しんい)を宿すと信じられています。

現地の岩盤をくり抜いて形成されたこの巨石は、高さ約5.7メートル、幅約6.4メートル、奥行き約7.2メートル、重さは推定500トンにもおよびます。

日本各地に巨石信仰の文化は存在しますが、水面に浮かんでいるように見える構造は極めて珍しく、「浮石(うきいし)」の名でも知られます。

この視覚的な現象は、地盤の亀裂に湧き出す地下水が石の下部を包み込み、光の反射によって浮遊して見えるという地質学的な要因もあるとされています(出典:高砂市公式 文化財解説)。

霊験あらたかなご利益としては、地鎮・厄除け・安産・延命など、土地と生命の安定に関わる祈願が古来より伝わっています。

特に「石=永遠・不変の象徴」とされることから、人生の転機に「揺るがぬ心を授かる」「基盤を固める」といった象徴的な意味で参拝する人も多いのが特徴です。

また、石の宝殿の周囲を左回りに巡る参拝作法や、背面の「突起部分(屋根に当たる部分)」には触れないなど、独自の参拝ルールも定められています。

こうした信仰は、スピリチュアルブームの中で単なる観光地としてではなく、「地球とつながる神域」として再評価されています。

生石神社の神域に流れる「竜脈(りゅうみゃく:地中の気の流れ)」が強いとも言われ、古代より風水的な観点からも注目されてきました。

現代の参拝者の間では、ストレス緩和やエネルギー浄化を目的に訪れる人も多く、「自然の気と共鳴する神社」として高い人気を誇ります。

生石神社お守りと龍神信仰のつながり

生石神社の信仰体系には、龍神(りゅうじん)信仰との深いつながりが見られます。これは、境内の地形と水脈の存在に由来すると考えられています。

神社の御神体である石の宝殿は、地下水の流れによって「浮いて見える」現象を生み出しており、この水の流れこそが古来、龍神の通り道とされてきました。

日本神話における龍神は、水・雨・豊穣を司る神格として位置づけられ、国土の守護と浄化を担う存在です。生石神社では、この水と石の調和による「大地と天のエネルギーの循環」が感じられる場所として、多くの参拝者から信仰を集めています。

生石神社で授与されるお守りには、一般的な開運や厄除けのほか、「心願成就」「健康長寿」「交通安全」などの目的別お守りが用意されています。

特に「石に宿る力」を象徴する御守は、強い意志や安定した運気を授かるとされ、地に足をつけた人生を送りたいと願う人々に人気があります。また、龍神を意匠に取り入れたお守りも見られ、水と調和する清らかな心を保つ象徴とされています。

境内には「霊岩」と呼ばれる分岩があり、ここでは手を当てて祈ることで「神気を体に取り入れる」と伝えられています。霊岩を押した手で身体の不調な箇所を撫でると、癒しの力を得られるという俗信も残ります。

これらの風習は、信仰の本質が「人と自然との共鳴」にあることを物語っています。龍神の信仰は単なる伝説ではなく、地域の水脈や山岳信仰と密接に結びついた土地神信仰の形といえるでしょう。

一方で、神社では公式情報を通じた正しい理解を重視しています。龍神という概念は霊的象徴であり、特定の神格が祀られているわけではありません。

観光や霊的体験を目的とする訪問者が増える中でも、神職による説明では「古代より水の神がこの地を守護している」という文脈で伝えられており、決して超常的な信仰に偏るものではありません。

参拝者は、現地の案内や社務所での説明を確認し、宗教的・文化的背景を尊重して参拝する姿勢が求められます(出典:兵庫県公式観光サイト)。

専門用語の補足:

・御神体(ごしんたい):神霊が宿る依代(よりしろ)。像や自然物が対象となる。

・焼納(しょうのう):古いお守りやお札を神社に納め、感謝の祈りと共にお焚き上げする神事。年末や正月に行われることが多い。

このように、生石神社は「石の神」「水の神」「龍の神」という三つの要素が重なり合う、極めて珍しい信仰の場です。訪れる際には、単なるパワースポットという認識に留まらず、古代から連綿と続く自然信仰と神話の融合地としての価値を感じ取ることが重要です。

生石神社宇宙人伝説と日本三大奇石

インターネット上では、「生石神社宇宙人伝説」という興味深い俗説が取り上げられることがあります。これは、御神体である石の宝殿の構造や規模が、当時の技術では到底作れなかったのではないかという驚きから生まれたものです。

重さ約500トンにも及ぶ巨石が岩盤の上に浮かぶように存在する姿は、古代文明の遺構や未知の技術によるものと想像され、「宇宙人が建造に関与したのではないか」と語られるようになりました。

しかし、学術的・歴史的な観点から見れば、これはあくまで創造的な解釈であり、史実としての裏付けは存在しません。

公的資料では、石の宝殿は古墳時代から飛鳥時代にかけての竜山石採石遺跡の一部として位置づけられており、実際には古代の石工技術によって人為的に削り出されたものと説明されています。

地質調査によると、竜山石は凝灰岩質砂岩で比較的柔らかく、加工しやすい性質を持つため、古代においても工具による彫り込みが可能であったとされています(出典:文化庁 文化遺産オンライン)。

このように、神話や伝説の背景には、実際の地質や古代技術の発展が密接に関係していることがわかります。

とはいえ、生石神社宇宙人伝説が広がる背景には、現代人が「説明できないものに神秘性を感じる心理」も関係していると考えられます。

巨大な岩塊が浮かんでいるように見える構造や、周囲の静謐な雰囲気が訪問者に超常的な印象を与えるため、自然とそのような想像が膨らんでいったと推測されます。

観光として楽しむ上では、こうした俗説も文化的背景の一部として捉えると興味深いですが、実際の信仰や歴史とは切り離して理解することが大切です。

一方、学術的には「石の宝殿」は日本三大奇石(または日本三奇)に数えられています。

その他の二つは、宮城県の御釜神社の「四口の神竈(よんくちのしんかま)」、宮崎県霧島東神社の「天之逆鉾(あまのさかほこ)」で、いずれも自然と信仰が融合した聖なる場所です。

医師・橘南谿(たちばななんけい)が江戸時代後期に著した紀行文でこれらを「日本三奇」と称したことが、現在の呼称の起源とされています。

近年では、「日本三大奇石」を中心にした観光ルート整備も進んでおり、兵庫県高砂市では史跡の保存と地域観光振興の両立が図られています。生石神社の浮石を通して、古代の土木技術、地質学、信仰史を同時に学べる貴重な文化財としての位置づけが強まっています。

このように、生石神社は「宇宙人伝説」という現代的な想像力の対象であると同時に、古代日本の石造文化や信仰の象徴でもあります。

訪れる際には、俗説を楽しみながらも、文化財としての側面に注目することで、より深い理解と敬意を持ってこの神秘的な場所と向き合うことができるでしょう。

日本三奇浮石が語る生石神社の魅力

生石神社の最大の見どころは、やはり御神体「石の宝殿」にあります。この巨石は「日本三奇」のひとつとして知られ、まるで水面に浮かんでいるように見えることから「浮石(うきいし)」とも呼ばれています。

重さは約500トン、高さ約5.7メートル、横幅約6.4メートル、奥行き7.2メートルという圧倒的なスケールを誇り、見る者に神秘的な印象を与えます。

この石が水に浮いているように見える理由は、岩盤のくぼみにたまった水が反射するためであり、自然光の具合や角度によっては本当に宙に浮いているような錯覚を生み出すのです。

この浮石を中心に生石神社が成立した背景には、古代の信仰と自然崇拝の融合があります。古来、日本人は山や岩、樹木など自然の中に神が宿ると考え、それらを「依代(よりしろ)」として祀ってきました。

石の宝殿もその典型であり、「神霊が宿る岩」として崇められています。社伝によれば、神々が国を築く際に石の宮殿を建てようとした跡とされ、その伝承が今も息づいています。

この信仰形態は、学術的には「磐座(いわくら)信仰」と呼ばれ、古代祭祀のルーツを知る上で重要な文化遺産と位置づけられています(出典:文化庁 文化遺産オンライン)。

また、石の宝殿が立地する高砂市の竜山地域は、古墳時代から中世にかけて良質な石材「竜山石(たつやまいし)」の産地として知られていました。

この石は加工しやすく耐久性にも優れており、古墳の石棺や寺院建築、城郭石垣などにも使われています。生石神社周辺の竜山石採石遺跡は、現在も国の史跡に指定されており、地域の地質学的・産業史的価値を示す重要な資料となっています。

近年では、参道沿いに「浮石資料館」が整備され、竜山石の採石過程や歴史的背景をパネルや映像で学ぶことができます。観光客はここで地質標本や石の構造を実際に観察できるほか、地元特産の竜山石を用いた工芸品やアクセサリーも購入可能です。

資料館には、明治時代の鳥瞰図をデザインした御朱印帳や、地元の職人が制作した竜山石のペーパーウェイト、花器なども展示されており、「見る・学ぶ・手に取る」を体験できる場として人気を集めています。

竜山石は多孔質(小さな穴が多い構造)であるため、空気や水分を適度に通す特性があります。この性質により、花器として使用すると花が長持ちし、また飲料用のカップとして使うと味がまろやかになるといわれています。

これは、石の微細な孔が自然のフィルターのような働きをするためです。

観光のしやすさという点でも、生石神社は訪れやすい立地です。JR宝殿駅から徒歩約25分、または車で10分ほどの距離にあり、境内には無料の駐車場が設けられています。

山裾から続く参道は階段状になっており、上に登ると浮石を見下ろせる展望スポットもあります。晴天時には高砂の街並みや明石海峡大橋まで一望できるため、登拝の達成感とともに壮観な景色を楽しむことができます。

生石神社の魅力は、単に「奇岩を見る」ことにとどまりません。浮石を中心とした信仰は地域の歴史と深く結びついており、石材産業や地元文化、信仰儀礼が複合的に絡み合っています。

したがって、この地を訪れる際は、単なる観光ではなく「自然と信仰の調和を感じる体験」として捉えるとより深く楽しむことができるでしょう。

| 項目 | 生石神社 | 湊川神社 |

|---|---|---|

| 主な特徴 | 石の宝殿(日本三奇の浮石) | 厄除・開運・安産などの祈祷 |

| 拝観・参拝 | 拝観料100円(案内に基づく) | 参拝自由、授与所は時間設定あり |

| アクセス | JR宝殿駅から徒歩約25分 | JR神戸駅から徒歩約3分 |

| 参考情報 | 兵庫県観光 | 湊川神社公式 |

日本三奇浮石は、科学と信仰、自然と文化の交差点に立つ存在です。観光客だけでなく、地質学・考古学・宗教学の観点からも注目される貴重な文化財であり、今後の保存・研究にも期待が寄せられています。

【まとめ】兵庫県でパワーストーンが買える神社は?パワースポットと共に調査!

- 兵庫の神社はお守りや木札中心で石の授与は限定的

- 天然石や数珠は寺院や専門店やオンラインが現実的

- 湊川神社は厄除け開運など目的別の授与が充実

- 生石神社は石の宝殿が日本三奇として広く周知

- 観光と参拝を両立し公式案内で最新情報を確認

- 処分は神社本庁の案内に従い焼納を基本に考える

- 交通安全祈願や車両祓いは神社の代表的な祈祷

- 龍神や宇宙人などの俗説は公式情報と分けて理解

- 石そのものは授与よりも数珠やアクセサリーが主

- 数珠巡礼は各寺社の数珠玉を集めて自作できる

- 生石神社はJR宝殿駅徒歩約25分で拝観料100円

- 湊川神社はJR神戸駅徒歩約3分で参拝しやすい

- 日本三奇浮石は写真映えするが参拝作法を尊重

- 2025年の話題性は施策や報道次第で流動的

- 計画時は混雑や駐車場情報も事前確認が有効

パワーストーンの処分について:神社本庁の解説によると、古いお神札やお守りは年末に神社へ納めお焚き上げしてもらうとされています。取扱いは各神社で異なるため、事前連絡が安心です(参照:神社本庁、北海道神社庁 Q&A)。

寺院・専門店の活用例

寺院での数珠や天然石の取り扱いは、兵庫の大國寺など数珠巡礼の参加寺社で具体例が示されています。石は寺院・専門店・オンラインが主流という購入実態を踏まえ、目的や予算に合わせて選択しましょう(参照:大國寺 数珠玉一覧)。